LE DROIT DE GRÂCE

Du latin « gracia », la

grâce est une faveur que l’on fait sans y être obligé ; une bonne

disposition ou encore une bienveillance. Pour les théologiens, elle est un secours

divin, un don surnaturel que Dieu accorde en vue du salut. Cependant, quand

elle est empruntée de la linguistique par la science juridique (c’est

d’ailleurs l’aspect juridique de cette notion qui retiendra notre attention

tout le long de cette réflexion), la grâce devient un acte (juridique) de

clémence par lequel un chef d’Etat décide souverainement de dispenser

totalement ou partiellement un condamné (dans son Etat) de l’exécution de sa

peine. Autrement dit, dans ce cas, la grâce est une dispense partielle ou

totale d’exécution d’une peine ou une commutation (remplacement) d’une peine

par une autre plus légère, par mesure de clémence.

Si l’on fait remonter l’origine de la

« grâce » à la naissance des premiers contrats sociaux (conformément

à la thèse du Contrat social défendue par Jean-Jacques Rousseau en 1762), le

droit de grâce naîtrait avec l’apparition des premiers gouvernements.

Toutefois, s’il faut exclure le conditionnel pour ne s’en tenir qu’aux événements certains,

nous affirmerons que les preuves de l’existence du droit de grâce ont été

retrouvées sous l’Ancien régime français (1515-1789). Il sera néanmoins

hasardeux d’affirmer- sans preuve supplémentaire- que cette prérogative est née en France. En

réalité, elle ne serait pas inconnue de plusieurs royaume et empire avant même

l’avènement de la première mondialisation en 1870. C’est dire que le

droit de grâce est un droit qui ressemble fort bien à un droit naturel des

souverains d’antan (rois, empereurs,….) quelle qu’en soit leur situation

géographique (Afrique, Amérique, Asie, Europe,…). D’ailleurs cette thèse

(l’existence très ancienne de la grâce) est corroborée par les Saintes

écritures bibliques (Matthieu 27 : 16-26 / Marc 15 : 7-15/ Luc

23 : 17-25) qui nous relatent de forte et belle manière l’exercice du

droit de grâce par un représentant du souverain de Rome en Palestine:

Ponce Pilate. En effet, elles décrivent la libération d’un repris de justice

(Barrabas) au détriment d’une autre personne (Jésus de Nazareth). Ce récit qui

habituellement peut être rangée dans la catégorie des mythes religieux peut

servir dans un travail scientifique comme le nôtre, (depuis la récente

découverte des manuscrits de la Mer morte datée de près de deux mille ans et

relatifs aux récits des Évangiles), ne serait-ce que pour démontrer l’origine

très ancienne du droit de grâce.

Très souvent, la grâce est confondue malencontreusement

à une autre notion qui lui est voisine : l’amnistie. En vérité, il existe,

sous certains angles, un fossé entre ces deux notions. La grâce est un acte du

pouvoir exécutif (un décret, le seul qui n’est pas publié au Journal Officiel)

tandis que l’amnistie émane du pouvoir législatif (elle est donc une loi). De

plus, dans leur effet, l’amnistie, est un pardon général, un oubli total des

crimes dans un but de « réconciliation nationale » alors que la grâce

absout son bénéficiaire de la peine sans pour autant l’effacer.

Il convient de se demander, dans

l’optique de mieux la cerner, que retenir de la grâce.

L’analyse révèle que la grâce est une

pratique établie et encadrée quoique sujette à polémique. Voilà pourquoi les

controverses dont elle est l’objet seront abordées (II) à la suite de la partie

consacrée à son institution (I).

I- Le droit de grâce, une pratique instituée

Il

existe aujourd’hui un véritable encadrement du droit de grâce (B) du fait qu’il

est passé de l’informel au formel (A).

A- De l’informel au formel

Constitutionnalisé

de nos jours (2), le droit de grâce a incontestablement une origine coutumière

(1).

1- L’origine coutumière du droit de grâce

L’exercice

du droit de grâce est une tradition très ancienne, héritée de la période

glorieuse des monarchies. En effet, même si l’on ne sait avec exactitude à

quand remonte la naissance de ce droit, il est quand même certain qu’il est

connu des sujets ayant vécu dans lesdites monarchies très anciennes.

D’ailleurs, à voir de près, ce droit (celui de grâce) sied plus aux gouvernants-souverains

du passé qu’aux gouvernants-modernes, bien évidemment, d’aujourd’hui ;

puisque l’exercice de ce pouvoir ressemble plus à un absolutisme, un

« fait du Prince » qu’à un acte démocratique en phase avec les

grandes tendances du monde libérale actuel. On peut aisément affirmer que c’est

une pratique qui, tant bien que mal, a traversé le temps et mieux, se trouve

conférer une valeur constitutionnelle dans la plupart des États modernes.

2- La constitutionnalisation du droit de grâce

Le

droit de grâce n’a pas échappé à la fièvre de constitutionnalisation qu’a

connue le siècle des Lumières (1715-1789). En effet, la plus ancienne

constitution encore en vigueur, celle des États-Unis d’Amérique énonce à l’alinéa premier de la section 2 de son article

2 que : « Le Président […] aura le pouvoir d’accorder des sursis et

des grâces pour crimes contre les États-Unis, sauf dans le cas

d’impeachment ». Vu que cette constitution américaine, adoptée en 1787, et

ratifiée en 1788, nous pouvons affirmer avec assurance qu’aux États-Unis, le

droit de grâce a été élevé au rang constitutionnel en 1788.

Sous

la Vème République en France, le droit de grâce a aussi une valeur

constitutionnelle. Présent dès 1958, l’article 17 de la Constitution française

révisée en 2008 dispose que « Le Président de la République a le droit de

faire grâce à titre individuel. ».

Loin

d’être le propre du monde occidental, cette pratique est aussi

constitutionnalisée dans les pays africains. Tel est le cas du Togo où

l’article 73 dispose que « Le Président de la République exerce le droit

de grâce après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. ».

De

nos jours, le droit de grâce, cette pratique constitutionnalisée est encadrée.

B- L’encadrement juridique du droit de grâce

Les

conditions d’exercice(1) et les effets (2) du droit de grâce seront tour à tour

abordés.

1- Les conditions d’exercice du droit de grâce

Le

droit de grâce, en fonction du régime politique de chaque pays, appartient soit

au Président ou soit au Roi.

Dans

la plupart des États, ce droit appartient exclusivement au Chef de l’État. Dans

les États-fédérés (comme aux États-Unis, l’Allemagne,…) le Chef de l’État

fédéral partage cette prérogative avec les Chefs des entités fédérées. La

question du titulaire de ce droit élucidé, il convient d’aborder celle des

conditions d’exercice.

En

réalité, le droit de grâce ne peut être exercé que lorsque les recours

judiciaires sont épuisés. Voilà pourquoi il est surnommé le recours de la

dernière chance. On en déduit que nul ne peut être gracié pour une affaire

toujours en instance judiciaire. Outre cette exigence ayant un caractère quasi

général, il y a, en fonction des pays, des spécificités. C’est le cas en France

où depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Président de la

République n’a plus le droit de gracier collectivement. Ce droit, en l’état

actuel du droit constitutionnel français, ne peut donc être accordé qu’à titre

individuel.

La

dernière grande condition est celle relative au crime ou délit commis par la

personne à gracier. Pour user du droit de grâce, le titulaire doit s’assurer

que la sanction infligée à celui/celle qu’on veut gracier est judiciaire et non

administrative. Il est à souligner que quelque soit la peine judiciaire, un

condamné peut bénéficier du droit de grâce.

Cela

dit, il convient de signaler que le droit de grâce relève des pouvoirs

discrétionnaires de son titulaire. C’est dire que le Chef de l’État est libre de

gracier ou de refuser de gracier. Dans les deux cas, il n’est pas tenu de

justifier son choix.

Au

demeurant, notons que la grâce peut être sollicitée par le condamné, sa

famille, ses proches, une association ou le procureur de la République. Cependant,

même accordée par l’autorité compétente, un condamné a le droit de refuser la

grâce (à lui accordée). Tel fut le cas en France où Guillaume Seznec (condamné

pour meurtre en 1924) a refusé une grâce

présidentielle en 1933.

2- Les effets du droit de grâce

Si

elle n’est pas refusée par celui/celle à qui elle est accordée, la grâce

(présidentielle ou royale) dispense totalement ou partiellement un condamné de

l’exécution de sa peine quelle qu’en soit la lourdeur de celle-ci. C’est pour

cela qu’on affirme que la grâce est une mesure de clémence qui supprime ou

modère la peine qu’un condamné aurait dû subir. Cependant, contrairement à

l’amnistie, la grâce ne fait pas disparaître la condamnation du casier

judiciaire du condamné.

Malgré

sa constitutionnalisation, le droit de grâce demeure un privilège régalien

contesté.

II- La grâce, une pratique controversée

Malgré

les arguments avancés par ceux qui contestent le bien fondé du droit de grâce

de nos jours (A), d’autres trouvent des

vertus à cette prérogative (B).

A- La thèse des pourfendeurs du droit de grâce

Le

principe de la séparation des pouvoirs (1) et l’égalité des citoyens devant la

loi (2) sont convoqués par les pourfendeurs du droit de grâce.

1- Le droit de grâce, une estocade au principe de la séparation des pouvoir

L’argument

majeur qu’avance ceux qui contestent l’existence du droit de grâce dans la

démocratie moderne telle qu’on les a aujourd’hui est l’estocade qu’il

porterait, à l’indépendance de la justice et par ricochet, au principe de la

séparation des pouvoirs.

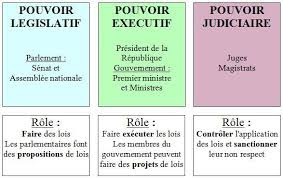

En

réalité, amorcé par des brillants auteurs tels qu’Aristote, John Locke et

Marcel de Padou, la paternité du principe de la séparation du pouvoir est

attribué au bordelais Charles Louis de SECONDAT alias Charles de MONTESQUIEU.

Ce

principe prône une séparation horizontale des pouvoirs dans l’État donnant

ainsi naissance aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire (il convient de

dire juridictionnelle de nos jours).

A

travers l’exercice du droit de grâce, selon ces penseurs, on assiste à l’immixtion

de l’exécutif dans le judiciaire. Selon eux, la possibilité d’enfermer, de

condamner et de libérer doit appartenir exclusivement aux juges (pouvoir

juridictionnel). Or par le sésame du droit de grâce, l’exécutif opère une

pénétration dans la sphère du juridictionnelle d’où la nécessité de mettre à

mort ce droit.

2- La rupture de l’égalité des citoyens devant la loi

Leur

second argument est l’injustice que créerait le droit de grâce. En effet, ils

estiment, en s’appuyant sur le principe d’égalité des citoyens devant la loi,

que cette prérogative est contraire aux textes juridiques (Déclaration

Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et plusieurs constitutions) qui

consacrent l’égalité des citoyens au sein de l’État. La grâce présidentielle

accordée à Paul TOUVIER, ancien chef de la milice lyonnaise sous l’occupation,

a apporté du grain à moudre aux pourfendeurs de cette prérogative. Selon eux,

cela dénote du caractère archaïque de cette prérogative qui n’est plus en phase

avec les exigences de la démocratie telle que pensée dans le monde actuel. D’ailleurs

le mécontentement populaire qu’a suscité ce triste usage de ce droit (la grâce) par le président

Georges POMPIDOU en 1971 (affaire Paul TOUVIER précitée) a fait dire à

plusieurs que cette prérogative est tout

simplement anachronique.

B- La thèse des défenseurs du droit de grâce

Le

droit de grâce est nécessaire (1) et très salutaire en cas d’erreur judiciaire

(2).

1- La grâce, un droit régalien nécessaire

Dans

certaines situations difficiles, il arrive que les victimes aient recours au

crime de façon volontaire ou involontaire pour se libérer de leurs agresseurs.

Tant que leurs actes ne répondent pas aux critères de la légitime défense, ces

victimes sont traitées conformément à la rigueur de la loi. La grâce, dans ces

cas, joue un rôle réparateur.

L’émouvante

grâce accordée en 1996 à Véronique AKOBE (en France) par le Président Jacques

CHIRAC en est une parfaite illustration. En vérité, cette domestique ivoirienne

est condamnée à vingt (20) ans de prison en 1990 pour avoir grièvement blessé

son patron et tué le fils de celui-ci. Or il s’est révélé durant les

interrogatoires que dame Véronique AKOBE fut sauvagement violentée sexuellement

par son patron et le fils de celui-ci sans que la dame n’est la possibilité

d’opposer son refus. Par ailleurs, ces sévices sexuels ont eu lieu à plusieurs

reprises jusqu’à ce que exaspérée, dame AKOBE ne réagisse (certes

illégalement). Sa condamnation fut perçue par l’opinion publique comme étant un

couteau remué dans sa plaie, une injustice. C’est donc tout logiquement que le

public a accueilli cette annonce avec beaucoup de soulagement.

Tout

récemment, ce fut la réconfortante et médiatisée grâce accordée par le

Président François HOLLANDE à dame Jacqueline SAUVAGE ( le 31 janvier 2016) qui

a soulagé l’opinion publique française et internationale.

La

grâce peut être aussi accordée pour des raisons médicales (le cas du général

TIDJANI au Togo) ou dans un but d’ « apaisement politique »

comme ce fut le cas le 29 novembre 2017 au Togo avec la libération du Dr SAMA,

secrétaire général d’un parti politique de l’opposition.

2- La grâce, un droit salutaire en cas d’erreur judiciaire.

Tant

que les juges resteront des humains, il arrivera toujours des erreurs

judiciaires. En réalité, une erreur judiciaire est une « erreur de fait commise

par une juridiction de jugement dans son appréciation de la culpabilité d’une

personne poursuivie » (Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Paris, 2005,

p.363). On peut déduire de cette définition que pour qu’on puisse reconnaître

l’existence d’une erreur judiciaire, il faut qu’une juridiction, qui a eu

connaissance de l’affaire puisse déceler cette erreur et la neutraliser. C’est

donc l’autorité judiciaire elle-même qui reconnaît l’existence d’une erreur

judiciaire (En France, la justice a reconnu onze erreurs judiciaires depuis

1945.).

Donc, s’il n’y a pas eu reconnaissance par la

justice de sa propre erreur, aucun procès en révision ne peut aboutir quelle

qu’en soit la preuve apportée par le condamné. La grâce devient, dans cette

situation, ce précieux sésame par lequel ces injustices peuvent être corrigées.

L’illustration parfaite nous vient de l’Etat de l’Illinois où le gouverneur

George Ryan a gracié des condamnés à des peines de mort puisqu’il était évident

aux yeux de tous que leur responsabilité n’était pas suffisamment prouvée. Tout porte à

croire que pour bien de temps encore, le droit de grâce restera debout !

©

Abel KLUSSEY, juriste et politologue

Commentaires

Enregistrer un commentaire