le Conseil d'Etat: des origines à nos jours

INTRODUCTION

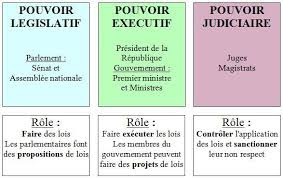

Dans

sa fonction consultative le CE est chargé de conseiller le gouvernement depuis

les temps anciens, et s’occupe aussi du parlement depuis les récentes années.

Sa fonction contentieuse se caractérise par la connaissance des pourvois formés

contre les arrêts rendu par les cours Administratif d’Appel, l’examination

desdits arrêts en vérifiant le respect par les autres juridictions

administrative les règles applicable dans la procédure. Il est aussi chargé de

statuer en premier et dernier ressort sur certains litiges qui lui sont

directement soumis.

Dans

tout pays, la constitution est la source essentielle de tout le droit et donc

du droit administratif dont le CE en assume la responsabilité. C’est elle qui

organise le système de légalité et c’est par rapport à elle que s’interprète la

place respective des différentes sources de la légalité d’où la formule

éclairante du doyen Vedel qui parle « des bases constitutionnelles du

droit administratif ». Bien que tardivement, le contrôle de

constitutionnalité a été introduit en 1958 sous une institution spécialisée

qu’est le Conseil Constitutionnel. Ainsi, l’existence d’un juge Constitutionnel

est un acquis récent.

Ces

deux institutions ont différent domaine d’actions.

D’une

part le CE est chargé du contrôle de légalité et d’autre part le Conseil Constitutionnel

de l’exécution d’un contrôle de constitutionnalité des lois. Le CE comme le

conseil constitutionnel est bien « une juridiction spécialisée, juge

d’attribution, souverain dans l’exercice de sa compétence mais non une cour

suprême polyvalente » comme le soulignait Vedel dans ‘’ la légitimité de

la jurisprudence’’.

Ainsi

‘’le CE, juge constitutionnel’’ comme sujet soumis à notre réflexion s’inscrit

parfaitement dans cette logique.

En

effet, la saisine du Conseil Constitutionnel au tout début n’était ouverte que

pour quatre autorités à savoir le Président de la République, les présidents

des deux assemblées (Assemblée Nationale et le Senat) et le Premier Ministre.

L’évolution fut d’abord marquée par la réforme du 29 Octobre 1974 qui autorisa

60 parlementaires à saisir le Conseil Constitutionnel et enfin de la réforme du

23 Juillet 2008 qui mis en place la question prioritaire de constitutionnalité

qui est un droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une

instance de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits

et libertés que la constitution garantie.

Avec

cette dernière réforme, le CE dans ses fonctions s’est vu confronté à des

litiges impliquant une ou plusieurs normes constitutionnelles et aussi à

l’élargissement de sa fonction consultative au parlement. Quelques ambiguïtés

viennent à l’esprit, celles de savoir les réelles fonctions du CE ; et

s’il peut intervenir dans la constitutionnalité. Bref la véritable question est

de savoir si dans l’exercice de ses fonctions le CE peut intervenir dans la

constitutionnalité des lois.

Ces

problèmes ont suscité des points de vue différents tant de la part du conseil

constitutionnel, du CE lui-même que de la part de la doctrine surtout à propos

de sa fonction contentieuse.

Le

CE pour sa part n’a pas attendu 1958 pour s’exclure lui-même de la fonction

contentieuse surtout en ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité. ‘’

En l’état du droit public français, le moyen de contrariété d’une loi

constitutionnelle de 1875 n’est pas de nature à être discuté devant le CE statuant au contentieux’’. C’est en ces

termes clairs et fermes que la haute juridiction administrative s’affirma dans

l’arrêt Sieur Arrighi et Dame Veuve Coudert du 6 Novembre 1936. Mais bien avant

1936, le CE avait estimé qu’il était incompétent pour contrôler la

constitutionnalité de la loi en 1901 (CE, 23-05-1901) arrêt Sieur Delarue.

Ainsi ce fut le cas en 1901, en 1936, en 1997 (CE, 23-05-1997 GISTI) et plus

récemment en 2005 avec l’arrêt Mlle Deprez (CE, 05-01-2005). Le juge

administratif dans sa fonction contentieuse s’est toujours abstenu et se

reconnait incompétent pour juger de la constitutionnalité d’une loi et donc des actes administratifs pris en

application d’une loi ne peuvent être attaqués en invoquant directement son

inconstitutionnalité.

Le

Conseil Constitutionnel affirma « Il n’appartient pas au juge

administratif d’apprécier la constitutionnalité de la loi » dans une décision

d’Assemblée rendue le même jour que l’arrêt Nicolo.

La

doctrine quant à elle fut très mouvementée. Le président latounerie en

concluant ainsi sur les arrêts Arrighi et Dame Veuve Coudert exprimait avec

force le rôle que le juge administratif entendait alors être le sien dans le

domaine du contrôle constitutionnel des lois étant donné qu’en 1936 cette

solution n’allait pas de soi.

Raymond

Carré de Malberg, Maurice Hauriou ou encore Léon Duguit avaient mené en leur

temps des joutes verbales pour défendre ou condamner le contrôle de

constitutionnalité des lois par le juge administratif.

En

effet, Achille Mestre commentant l’arrêt Arrighi avait raison en son temps mais

l’évolution du droit lui donne désormais tort. Les vérités d’antan ne sont plus

celles d’aujourd’hui. De la fin du référé législatif à l’acceptation du

contrôle de conventionalité de la loi, l’office du juge administratif n’est

plus celui qu’il était avant.

Se

refusant d’abord à devenir le « censeur de la loi » selon

l’expression de Bruno Genevois, il accepta petit à petit de devenir le

protecteur des droits fondamentaux.

Jérôme

Tremeau a mis en lumière cette évolution historique des compétences du juge

administratif face à la loi. Dans son article « la confrontation de

la loi à la constitution par le juge administratif » il montre que le juge

est resté timide vis-à-vis de la loi jusqu'à à la fin des années 1980. On se

rappelle très bien de la guerre des juges depuis la décision Interruption

volontaire de Grossesse de 1975 (Décision 15-01-1975) à laquelle l’arrêt

Jacques Vabres (Cour de cassation 24-05-1975) la même année avait répondu. Le

CE perclus de remords de piétiner ainsi la séparation des pouvoirs si chère à

Montesquieu finit par accepter cette compétence de contrôler fut-ce sur le fondement

du droit International. L’arrêt Nicolo de 1989(CE, 20-10-1989) marqua le

commencement de l’extension des prérogatives du juge. Dix ans plus tard

l’arrêt Sarran fut à son tour décisif.

Cette évolution s’achève provisoirement avec la réforme de 2008 permettant au juge

administratif de filtrer les questions prioritaires de constitutionnalité.

Ainsi

le CE exerçant ses deux fonctions connait des balbutiements, des contestations

qui ont évolué avec le temps et des acceptations. Vu tout ce qui précède et en

tenant compte de l’affirmation de Roland Ricci : « IL nous semble que

la jurisprudence administrative et le contexte normatif ont suffisamment évolué

depuis 1936 pour que la réponse ne s’impose pas d’évidence et mérite un examen

approfondi ».

Le

développement de ce thème sera structuré

en deux chapitres. Dans le premier chapitre nous étudierons le Conseil d’

Etat : juge Constitutionnel accepté dans sa fonction consultative (I) et dans

le second chapitre nous aborderons le Conseil d’Etat : juge constitutionnel

contesté dans sa fonction contentieuse (II).

I-

Conseil d’Etat : juge constitutionnel

accepté dans sa fonction consultative

Le

CE exerce dans sa fonction consultative une mission qui lui est assignée depuis

sa création et une mission récente auprès du parlement. Ainsi nous étudierons

d’une part la fonction de conseiller traditionnel du gouvernement (A) et

d’autre part la fonction de conseiller élargi au parlement depuis la reforme de

2008 (B).

A-

La

fonction de conseiller traditionnel du gouvernement

Le

CE exerce auprès du gouvernement entre autre l’analyse du droit et de

l’opportunité administrative. Ainsi nous étudierons l’appui apporté au

gouvernement dans différents arbitrages (1) et l’aide dans la conduite des

négociations(2 ).

1- L’appui

apporté au gouvernement dans différents arbitrages

Arbitrer

l’action, c’est d’abord arbitrer les questions. En vertu de l’article. L.112-2

du code de justice administrative, « le CE peut être consulté par le

Premier Ministre sur les difficultés qui s’élèvent en matière

administrative ». Devant le risque d’inflation et de désordre lié à

l’afflux des demandes d’avis au conseil, il est apparu nécessaire d’en

rationaliser la procédure : depuis une circulaire du 24 novembre 2003,

les demandes d’avis des ministres

doivent faire l’objet d’une transmission préalable au secrétariat général du

gouvernement (SGG) qui peut s’y opposer.

Conformément

à son rôle traditionnel, le CE est saisi des questions juridiquement complexes.

Il apprécie la pertinence des textes législatifs ou règlementaires face à

l’évolution des jurisprudences du conseil constitutionnel, du conseil d’Etat

statuant au contentieux. Cet examen préventif de légalité confère au texte une

forte crédibilité et sécurité juridique. Dans la forme, le conseil est conduit

à réécrire certains projets dans une langue correcte évitant les ambigüités, sources de contestations

futures. Dans cet exercice, son rôle varie selon les ministères :

moins étoffé auprès de ceux qui sont

juridiquement solides, il sera plus proche des jeunes ministères encore

incertains.

L’administration

cherche ici à conjurer ses peurs en

faisant valider son action pour prévenir un contentieux de légalité,

indemnitaire ou pénal. Lorsqu’un ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques

Aillagon, souhaite prendre la direction d’une chaîne de Télévision, TV5 Monde, face aux critiques

du Syndicat national des journalistes, le gouvernement demande l’avis du CE par

crainte d’une plainte déposée au pénal. L’article 175 du code pénal interdit en

effet à tout fonctionnaire public, pendant un délai de cinq (5) ans après la

cessation de ses fonctions , de recevoir des sociétés directement soumises à

son contrôle une participation par travail, conseils ou capitaux . Le CE

observe dans son avis du 22 mars 2005, que l’expression

« fonctionnaire public » n’ayant pas dans le texte originel de la loi

1919 le sens le plus large, l’énumération des auteurs d’une telle infraction a

dû être complétée par différents textes.

Il

en déduit qu’un ministre n’est pas fonctionnaire public ni un agent ou préposé

d’une administration publique au sens de l’article 432-13 du code pénal, il ne

peut donc relever de ce type d’infraction.

Il

s’agit parfois d’anticiper un

contentieux constitutionnel. Le respect des procédures et le choix d’une

temporalité conditionnent la réussite

d’un projet gouvernemental. Dans son avis du 23 Mai 2006, le CE répond à deux

sollicitations. Le conseil Supérieur de l’audiovisuels peut-il abroger par

décret une autorisation d’usage de la

télévision par voie hertzienne au bénéfice du déploiement de la télévision numérique ou cela doit-il se faire par une

loi ? A quelles conditions cette modification peut-elle être effectuée

pour assurer le respect des droits des

éditeurs de services et des téléspectateurs ? Le gouvernement cherche en

fait une réponse à deux questions connexes celle de la chronologie de sa

réforme ; celle des risques financiers qu’il court en terme

d’indemnisation. Sur le premier point, la réponse du CE dicte la temporalité de

la réforme : puisque la loi est nécessaire, elle sera présentée au

parlement à l’été 2006, le projet relatif à la modernisation de la diffusion

audiovisuelle et à la télévision du futur étant adopté le 05 Mars 2007. Les conditions d’indemnisation différent

selon les bénéficiaires des précédentes autorisations : les coûts des

éventuels réaménagements de fréquence peuvent être mis à la charge des éditeurs

de service ; en revanche, ils ne doivent pas priver les téléspectateurs de

la continuité de la réception des programmes. Le texte de loi précise donc que

si le passage au tout numérique pour la télévision doit être achevé en France

au 30 Novembre 2011, un fond d’aide spécifique est crée pour aider les

téléspectateurs les plus modestes à acheter un nouvel équipement. Solliciter le

conseil avant le dépôt du projet de loi permet au gouvernement d’obtenir des

réponses précises à des questions que le juge aurait évitées en cas d’avis

formel sur le projet de loi. De telles considérations tactiques évitent

l’inconstitutionnalité d’un texte.

Des

questions sensibles conduisent le gouvernement à solliciter le conseil pour

obtenir indirectement un appui dans l’exercice même de ses fonctions

d’arbitrage.

Certains

projets en raison de leurs conséquences polémiques ne peuvent que bénéficier de

l’assurance juridique du conseil. La surpopulation carcérale impose la

construction rapide d’établissements pénitentiaires. Mais l’Etat ne dispose pas

des moyens financiers suffisants et décide de recourir à de nouveaux modes de

passation des marchés publics ; les partenariats public-privé (PPP) :

le bénéficiaire se voit confier la compétition, la construction, et la gestion

des bâtiments pendant une durée de vingt à trente ans. Titulaire d’une

convention de bail accompagnée d’une autorisation d’occupation temporaire, le

candidat retenu sera propriétaire de l’Etablissement que l’Etat louera pendant

deux ou trois décennies. A l’issue de cette période la puissance publique

disposera d’une option d’achat pour acquérir des bâtiments construits. Les

services inhérents au fonctionnement des prisons, restauration, entretien des

locaux, nettoyage seront pris en charge dans le contrat global. L’avantage est

énoncé : permettre la construction rapide de l’équipement public ; en

diminuer les coûts en regroupant l’investissement et la maintenance ;

toutefois, c’est une personne privée qui assure la construction et le

fonctionnement pendant la durée du bail et la charge financière de

l’investissement est reportée sur les générations futures.

Ces

aspects nécessairement polémiques

surtout lorsqu’il s’agit de bâtiments qui se rattachent à l’exercice

d’une fonction régalienne, méritaient un étai juridique. Le gouvernement a donc

sollicité le Conseil pour savoir si les

constructions de prison sur le fondement des PPP, devaient être regardées comme

entreprises pour le compte de l’Etat. La réponse positive, liée au droit de

l’urbanisme et rendue dans l’avis de 6 Septembre 2005, confirme la pratique du

gouvernement qui, quelques jours après la parution, le 27Juillet 2004, du

décret d’application précisant les règles de passation des PPP, avait annoncé

que quatre établissements pénitentiaires allaient être construits et gérés dans

ce cadre.

La

saisine peut répondre à la nécessité de faire arbitrer par le Conseil un

dossier sur lequel deux ministères s’affrontent et de sortir ainsi d’une

situation enlisée. Entre le ministère des anciens combattants favorables à la prise

en compte d’une bonification pour les militaires ayant fait une campagne en

Algérie et Bercy qui la refuse, une guerre de tranchée s’est installée. Après

un rapport incertain de l’inspection générale des affaires sociales, le SGG

tente de sortir de cet imbroglio en « laissant filer » une demande

d’avais au Conseil. L’avis du 30 Novembre 2006 rappelle que la loi du 18

Octobre 1999, en qualifiant le conflit en Algérie de « guerre » a

crée une situation juridique nouvelle dont le gouvernement doit tirer les

conséquences, indépendamment des différentes modalités proposées dans le

rapport de l’IGAS qui ne peuvent être retenues en l’état pour des raisons

juridiques. Le Conseil invite donc le gouvernement « à définir les

circonstances de temps et de lieu permettant d’identifier les situations de

combats qui pourraient ouvrir droit au bénéfice de la campagne double ».

Cet avis tempérée n’est doute pas porteur de clarification souhaitées.

Le

gouvernement peut aussi se défausser sur le Conseil d’une responsabilité qu’il

ne souhaite pas prendre. Lorsque la cour des comptes affiche sa volonté de

contrôler les barreaux, soutenant que sa compétence s’étend aux organismes

habilité à percevoir des cotisations légalement obligatoires, le ministère de

la justice et le conseil national des barreaux contestent cette position en

rejetant le caractère « légalement obligatoire » des cotisations

fixés par la loi du 31 Décembre 1971 ; certains barreaux n’en perçoivent

pas et d’autres en envisageant la suppression. Ce conflit plus essentiel qu’il n’y parait, renvoie à la

nature même des barreaux et à la garantie d’indépendance des avocats. Matignon,

saisi par la cour des comptes mesurant le coût politique d’une réponse

défavorable imposée au ministère de la justice, ne souhaite pas rendre

directement cet arbitrage. Le SGG laisse le ministre de la justice saisir le Conseil

en 2006, ce qui lui confère un double avantage : affirmer son attachement

à l’indépendance des avocats ; économiser son crédit auprès du ministère

de la justice. L’avis du Conseil confirme la position de la Cour des Comptes.

Le

CE jouant le rôle de conseiller du gouvernement examine les projets de loi

comme l’impose l’article 39 de la constitution et les projets d’ordonnance

(article 38 de la constitution) avant qu’ils ne soient soumis aux conseils des

ministres. Il connait également des projets de décret les plus importants,

qualifiés de « décret en Conseil d’Etat ». Son avis porte sur la

régularité juridique des textes leur forme et leur opportunité non politique mais

administrative.

Toutefois,

il peut être consulté par le gouvernement sur toute question d’ordre juridique

ou administratif. Ce fut récemment le cas en Janvier 2010, le Premier Ministre

saisit la haute juridiction quant à la possibilité juridique d’interdire le

port du voile intégrale dans l’espace public.

Enfin,

le gouvernement peut souhaiter donner du poids à une décision qui ne présente

pas par ailleurs de grandes difficultés juridiques. Lorsque la question s’est

posée de savoir qui de l’Etat ou des communes devait supporter les charges de

reprographie au sein des écoles primaires, ce ne fut pas la complexité

juridique qui arrêta le SGG, l’argument selon lequel ces charges découlaient

d’initiative des enseignements dans le cadre de leur mission, étant sans

incidence sur le texte de loi. L’avis du 14 Janvier 2003 confirme que les

reprographies réalisées dans les écoles du premier degré doivent être

considérées comme du matériel d’enseignement à la charge des communes. Le

gouvernement avait en fait sollicité le Conseil pour ne pas heurter de front l’Association des maires

de France.

Dans

les multiples déclinaisons de l’action gouvernementale y compris pour

déclencher la refonte des règles devenues trop complexe et ingérables, le gouvernement cherche auprès du Conseil un

appui dans les postures arbitrales qu’il adopte mais aussi dans les

négociations.

2-

L’AIDE

DU CONSEIL D’ETAT DANS LA CONDUITE DES NEGOCIATIONS

Les

réformes au sein de l’union Européenne sont toujours précédées de larges

consultations. C’est dans ces temps d’émergence des propositions et de

maturation des textes que la France doit réagir car c’est alors que les marges

des manœuvres et d’inflexions sont les plus importantes (voir rapport public, « l’administration

française et l’Union européenne quelles influences ? Quelles

stratégies ? » EDCE, n° 58 la documentation française, 2007). Pour

intervenir très en amont le gouvernement peut s’appuyer dans sa capacité à

négocier sur les avis du Conseil d’Etat.

La

procédure issue de l’article 88-4 de la constitution invite le gouvernement à

demander l’avis du Conseil pour discerner dans les propositions d’actes

communautaires, les dispositions de

nature législative. Au-delà de cette détermination, le Conseil avait

initialement alerté le gouvernement sur la portée de certains textes. Cette

pratique est partiellement tombée en désuétude du fait des délais d’examen très

bref impartis aux sections administratives. Il est donc apparu nécessaire de

prévoir une nouvelle procédure : la circulaire du 30 Janvier 2003 définit

les modalités de saisine du Conseil sur les propositions d’actes communautaires

dont le contenu est susceptible, d’avoir un impact important en droit interne

par des difficultés prévisibles lors de la transposition ou la nécessité

éventuelle de modifier la constitution.

Ces

avis contribuent à forger, par un faisceau d’inspiration concordante, une

position unifiée des autorités françaises fortes utiles dans le cadre d’une

négociation communautaire ou internationale. Les observations du Conseil auront en effet d’autant plus

d’échos que transmises au parlement, elles seront bien souvent relayées dans

les résolutions adoptées.

Dans

son avis du 10 Juin 1993 sur la directive relative au traitement des données à

caractère personnel et à leur libre circulation, le conseil « a

estimé utile d’attirer l’attention du gouvernement dans la perspective des

négociations relatives à l’élaboration de cet acte sur ces difficultés

juridiques ».

Afin

de prévenir tout risque d’inconstitutionnalité de la future loi de

transposition, il conviendrait de veiller à ce que la directive ne contienne

pas des dispositions qui conduiraient à priver des principes de valeur

constitutionnelle de la protection que leur accorde la loi du 6 Janvier 1978 « certaines pourraient conduire à une

régression du niveau de protection jusqu’ici accordée à ces principes en droit

interne ». L’attention était ainsi attirée sur différents articles du

projet ; la protection des données, le traitement des données sensibles,

le fichage des condamnations pénales. L’Assemblée Nationale et le Senat

ont voté des résolutions de même inspiration, ce qui a eu une réelle influence

dans la capacité de la France à négocier la rédaction de la directive du 24

Octobre 1995.

Le

gouvernement se trouve confronter dans ses capacités de négociation par les

éléments de contenu que lui transmet le CE. Lorsque l’Assemblée générale du

conseil, dans son avis du 29 Avril 2004, se prononce sur l’élargissement du

champ d’application du principe non bis in dem dans une proposition du Conseil

de l’Union Européenne, il attire à cette occasion l’attention du gouvernement

« sur le caractère incomplet des dispositions de la proposition de

décision cadre relative aux cas de litispendante ». Une solution plus

satisfaisante devait être apportée en conférant un rôle essentiel à la règle de

la territorialité avant que ne soient tirées toutes les implications de cette

règle à l’échelle de l’Union.

La

ratification du protocole de Londres sur l’application de l’article 65 de la Convention

de Munich de 1973 relative aux brevets européens qui réunit 31 membres au-delà

de l’Union Européenne, a soulevé de

vives polémiques. Un brevet est composé

de deux parties principales : les revendications qui définissent l’étendue

de la protection et la description qui détaille les aspects techniques mais

n’est pas constitutive du droit au brevet. En cas d’entrée en vigueur de

l’accord, la France ne renoncerait qu’à la traduction de la description de

l’invention. Par contre, des brevets délivrés en français seraient validés dans

les autres Etats, avec l’exigence de traduction des seules revendications. Les

tenants d’une politique volontariste de

l’innovation se sont ici opposés aux hérauts de la francophonie qui estimaient

qu’en dispensant de traduire en français la description de l’invention,

l’accord serait contraire à la constitution. Selon l’avis du Conseil rendu le

21 Septembre 2000, aucune stipulation de cet accord n’oblige les personnes de

droit public et de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public

français, à utiliser une langue autre que le Français et aucune ne confère aux

particuliers, dans leurs relations avec les administrations et services publics

français, un droit à l’usage d’une langue autre que le français. Cet accord,

qui s’inscrit dans le cadre de relations de droit privé entre le titulaire d’un

brevet et les tiers intéressés n’est donc pas contraire à l’article 2 de la

constitution. Dans une décision de 28 Septembre 2006, le Conseil Constitutionnel

(C-C) reprend l’avis du CE pour autoriser les ratifications de cet accord sans

révision préalable de la constitution.

La

position du gouvernement sera d’autant plus forte que prenant appui sur les

avis du Conseil, il sera en capacité d’agir en amont de la procédure

d’élaboration des textes.

La

directive Bolkestein, relative aux services dans le marché intérieur, est

emblématique de cette nécessaire prise en compte de la chronologie

administrative. Afin d’assurer la libre circulation des services sur le marché

européen et d’éliminer les barrières qui en empêchent la pleine application, le

projet initial proposé par la commission en Janvier 2004 reposait sur le

principe dit du pays d’origine : la loi applicable à un prestataire de services ne serait plus

celle de l’Etat d’origine du prestataire. Ces dispositions ont rapidement

opposé les pays d’Europe centrale et orientale désireux de profiter de leurs

avantages comparatifs aux Etats membres de la vieille Europe qui craignaient un

nivellement par le bas du model social européen. Dans un avis rendu en

Assemblée générale le 18 Novembre 2004 le CE souligne l’imprécision du contenu

du projet de directive : « en définitive, l’application du

pays d’origine du prestataire de service devrait être modifiée dans son

approche : il conviendrait de dresser une liste positive des cas dans

lesquels ce principe pourrait être appliqué dans des condition satisfaisantes,

au lieu de poser le principe de l’application de la loi du pays d’origine tout

en dressant une liste d’exclusions hétérogènes et sans doute incomplète ».

L’avis du Conseil a été relayé de manière explicite par deux résolutions du

parlement Français ; celle adoptée le 23 Mars 2005 par le Senat

« rappelle les réserves du CE » et celle de l’Assemblée Nationale en

date du 15 Mars 2005, « demande résolument d’abandon du principe du pays

d’origine ». Sans doute la rue avait-elle –déjà dit son hostilité à cette directive mais il faudra attendre le

16 Février 2006 pour que le parlement

européen adopte un compromis qui renverse complètement l’approche initiale. Le

sort du référendum du 29 Mai 2005 eût peut être été différent si le

gouvernement français dès le départ s’était appuyé sur l’analyse du CE pour

manifester son opposition à la rédaction initiale de la directive.

La

fonction consultative de CE témoigne dudit et du non-dit : ce qui est

légitimement attendu, de l’analyse du droit et de l’opportunité administrative,

côtoie le sous –jacent : l’appui

apporté au gouvernement dans différents arbitrages et l’aide dans la conduite

de négociations. Autorité morale, l’institution est un acteur majeur du

processus de décision gouvernementale. Mais outre ce rôle il exerce des

activités bien entendues au sein du parlement.

B-

La

fonction de conseiller élargi au parlement depuis la reforme de 2008

La

procédure législative nécessite l’intervention de nombreux acteurs. Le

gouvernement et le parlement y jouent,

bien évidemment un rôle central. Ils sont les seuls détenteurs du

pouvoir d’initiative législative selon le premier alinéa de l’article 39 de la

constitution, le parlement est, par ailleurs, le seul compétent pour adopter

les projets et propositions de loi. Mais la complexité croissante du droit

implique aujourd’hui qu’auparavant, l’intervention de divers experts et

l’assistance dans les prises de décisions. Le processus d’élaboration des lois

n’échappent guère à cet impératif. Parmi ces acteurs, auxquels on n’apporte pas

toujours une attention suffisante mais qui concourent incontestablement à

l’élaboration de la loi, le CE occupe une place essentielle. L’implication du

CE dans la procédure législative n’étant pas récente, nous étudierons d’une

part la conception classique de cette fonction (1) et d’autre part l’évolution

marquée par la réforme de 2008 (2).

1- La

conception classique de cette fonction

La

fonction de conseil des autorités publiques qu’il remplit est à l’origine même

de l’institution. C’est d’ailleurs celle qui s’est affirmée d’abord dans

l’article 52 de la Constitution du 22 frimaire de l’an VIII qui a habilité le

CE à « rédiger les projets de lois et les règlements d’administration

publique et (à) résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière

administrative ».

En

effet au fil du temps, les contours de cette attribution sont restés

relativement stables, un nombre limité de réformes est venu la modifier,

l’ajuster ou la réviser sans apporter de chargements considérables.

La

Constitution en son article 83 bis donne sa mission au CE : « donner

son avis sur les projets et propositions de loi et les amendements… ainsi que sur

toute autres questions qui lui sont

déférées par le gouvernement ou par les lois ». La loi du 12 Juillet 1996

portant réforme du CE précise dans ses

articles 2 et 3 les attributions en matière législative et règlementaire. Voici

des extraits de l’article 2 : « aucun projet ni aucune proposition de

loi ne sont présentées à la chambre des députés et sauf le cas d’urgence à

apprécier par le Grand. Duc, aucun projet de règlement pris pour l’exécution

des lois et des traités ne sont soumis au grand duc qu’après que le

CE a été entendu en son avis. Cet avis est donné par un rapport motivé

contenant des conclusions et le cas

échéants, un contre-projet. S’il estime un projet ou proposition de loi

contraire à la constitution, aux conventions et traités internationaux, ainsi

qu’aux principes généraux de droit (PGD), le CE en fait mention dans son avis.

Il en fait de même s’il estime un projet de règlement contraire à une norme de

droit supérieure ». Quant à l’article3 il dit ceci : « le

gouvernement avant de soumettre au CE un projet de loi en règlement, peut

demander son avis sur le principe ».

En

pratique comment cela se passe-t-il ? Un projet de loi est soumis par le

Premier Ministre au CE. Une première discussion générale à lieu de préférence

après l’obtention des avis obligatoires des chambres professionnelles et

d’autres instances ayant reçu cette compétence par leur loi organique. C’est le

cas par exemple du collège médical pour ce qui touche à la santé ou du Conseil National

des étrangers pour tout ce qui traite du droit des étrangers. Le secrétariat

complète aussi le dossier par les textes législatifs afférents en vigueur et le

cas échéant dans nos pays voisins. En fonction de la complexité et de la

« sensibilité » du projet la lecture et la discussion se fait soit

globalement, soit article par article, facilitant la rédaction d’un projet

d’avis par le rapporteur. Ensuite, nourri par la réflexion et la discussion

collective, par les textes existants, il appartient au rapporteur de chercher

en plus de la documentation scientifique nécessaire pour l’éclairer davantage,

avant de se mettre à la formulation d’un projet d’avis. Ici encore, le

secrétaire de commission et la responsabilité de la bibliothèque rendent de

bons services. Enfin une fois rédigée et approuvé phrase par phrase par les

membres de la commission pour ensuite

passer en assemblée plénière. Si l’avis suscite de grandes discussions, il est renvoyé en

commission en vue de rechercher du

consensus. Ceci explique aussi pourquoi les avis minoritaire sont rares. Lors

du vote sur les avis, il arrive que des conseillers d’Etat s’abstiennent pour

avoir participé en une autre qualité à l’élaboration du projet en

question ; ceci dans le respect de la

séparation des pouvoirs. Les amendements gouvernementaux ou

parlementaires passent les mêmes chemins mais à une vitesse supérieure parce

qu’une connaissance approfondie du dossier est déjà donnée.

Pour

les propositions de loi émanant d’un membre de la chambre des députés ; le

CE demande au préalable une prise de position du gouvernement. Si une prise de

position gouvernementale fait défaut, le CE avise ces propositions de loi selon

le même schéma que décrit plus haut, si possible conjointement à des projets de

loi ayant trait à des matières similaires. Quant aux directives à transposer en

droit national, le CE veille à une transposition correcte, c’est –à-dire en suivant de près les normes communautaires

données et en faisant usage des stipulations qui laissent un vrai choix aux

Etats membres. Un exemple récent a été la discussion sur le droit au travail

des demandeurs d’asile pour lequel la directive laissait une certaine latitude.

Mais

cette fonction s’est vue élargie avec la réforme de 2008.

2-

L’évolution

marquée par la réforme de 2008

Cet

aspect du rôle du CE dans le processus législatif se trouve en question depuis la loi Constitutionnelle

n* 2008-724 du 23 Juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème

République (J.O, 24 Juillet 2008) qui a introduit à la fin de l’article 39 de

la constitution la brève mention suivante : « Dans les conditions

prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour des avis

au CE, avant son examen en commission, une proposition de loi, déposée par l’un

des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose ».

L’élargissement de la mission consultative est donc accordé au CE. La

disposition constitutionnelle a été complétée par la loi n°2009-669 du 15 Juin

2009 tendant à modifier l’ordonnance n° 58-1100 du 17 Novembre 1958 relative au

fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le code de justice

administrative qui a fixé les conditions selon lesquelles cette consultation

pour avis du CE peut avoir lieu. Les dispositions suivantes y étaient

introduites : il est procédé à l’examen de proposition de loi selon la

procédure habituelle, c’est-à-dire en principe par l’une des sections

administratives du CE pris par

l’Assemblée Générale(CJA, article L123-1) ; lors de cet examen, l’auteur

de la proposition peut produire toutes observations, être entendu par le

rapporteur et participer avec voix consultative aux séances desquelles l’avis

du CE est délibéré (CJA article L123-2) ;l’avis émis par le CE est adressé

au Président de l’Assemblée qui l’a saisi, qui le communique à l’auteur de la proposition

(Ordonnance n°58-1100,17 Novembre 1958), article 4 bis , journal officiel 18

Novembre 1958), ainsi informé, l’auteur de la proposition dispose d’un délai de

cinq jours francs pour s’y opposer (Ordonnance n°58-1100, 17 Novembre 1958). Le

décret du 29 Juillet 2009 a également modifié la partie règlementaire du Code

de Justice Administrative pour y apporter des ajustements de coordination et de

détail de la nouvelle procédure consultative.

Cette

réforme des attributions consultatives du CE, s’inspirant de la loi du 3 Mars

1849 qui autorisait le CE à formuler « un avis sur les projets de loi

émanant soit de l’initiative parlementaire soit du gouvernement, que

l’Assemblée Nationale juge à propos de lui renvoyer » est perçue comme

une : « réelle innovation » dans le cadre de la Vème République. Ainsi, lorsque le CE émet un avis

sur une proposition de loi, il exerce incontestablement une fonction de conseil

législatif et grâce à cette fonction, il est placé aujourd’hui « au cœur

des pouvoirs publics ». C’est un dialogue inédit qui est instauré entre le

parlement et le CE, conseiller traditionnel du gouvernement.

Cependant,

l’impact réel de cette réforme est à déterminer.

En

effet, la réforme initiée par la loi Constitutionnelle du 23 Juillet 2008 se

présente comme une extension de la fonction de conseiller législatif du CE au

–delà des initiatives gouvernementales aux initiatives parlementaires. C’est

l’objectif principal de la réforme : améliorer le travail législatif en

renforçant le pouvoir d’appréciation et de décision et la capacité d’expertise

du parlement, tout en accentuant le poids du Conseil dans le processus

d’élaboration de la loi. Le CE voit ainsi « son rôle évoluer dans le

sens d’une participation généralisée à la fonction législative se traduisant

par l’exercice d’un contrôle a priori de l’initiative des lois. […],

c'est-à-dire avant son intervention au

contentieux ou l’intervention du Conseil Constitutionnel » (confère

A.Roblot-Troisier, J.-G Sorbara, op.cit ; p.1996). De même il ne faut pas oublier que, lorsqu’il

rend des avis au gouvernement et au Parlement, il exerce incontestablement sa

troisième fonction, aux cotés de sa fonction administrative et de sa fonction

juridictionnelle. Cette fonction est de nature législative et revient en dernier

lieu à l’Assemblée Générale après examen par une section administrative

(confère dans le même sens V.A. Roblot-Troisier, J,-G ; sorbara, ibid.).

En

effet, comme lors de l’examen des projets de loi, ici aussi le CE doit être

perçu comme un organe indépendant, exerçant une fonction de conseil législatif.

Tout d’abord, le CE livre une expertise juridique du texte-projet ou

proposition de loi-qui lui est soumis. Il se contente d’exprimer le droit,

« il ne procède pas à une critique de la norme, sinon du point de vue

technique et juridique » (confère P.Gonod, « le CE, conseil du

parlement. A propos de l’article 39 al 3 de la constitution » RFDA,

2008.p.872)

En

tant que conseiller du parlement, le CE s’est également prononcé sur des

dispositions de diverses natures. La première saisine dans le cadre de la

nouvelle procédure est un exemple par excellence de l’étendue des domaines que

la consultation peut couvrir. Le CE s’est prononcé sur 150 articles tendant à

améliorer la qualité des normes et des relations des citoyens avec des

administrations ; à clarifier et à simplifier le régime juridique des

groupements d’intérêt public ; à simplifier le droit de l’urbanisme ; à tirer les

conséquences du défaut d’adoption des textes d’application prévus par certaines

disposition législatives ;à simplifier et à clarifier notre législation

pénale, à améliorer la qualité formelle du droit ; et à modifier diverses

dispositions législatives. Le Conseil d’Etat a entendu accomplir sa nouvelle

fonction de manière complète comme il a l’habitude de le faire pour les projets

de loi. Loin de se borner a formulé un simple avis qui porte la mention

« favorable » ou « défavorable » et sans connaître de frontières

précises, le CE contrôle les textes qui lui sont soumis a trois niveaux :

le droit, l’opportunité et la forme.

Le

CE se livre à une recherche de l’impact de la proposition de loi sur la

sécurité juridique. Il vérifie notamment le respect des normes de droit

supérieur-la Constitution, les textes de l’Union Européenne ; la

Convention Européenne et ou tout autre

texte de Droit International que la France a signé et intégré dans l’ordre

juridique interne. Il vérifie également si la proposition de loi s’articule

correctement avec le droit existant. Il contrôle enfin la bonne application des

dispositions nouvelles dans le temps et dans l’espace.

Le CE s’engage également dans une recherche de

l’ « opportunité » législative et administrative du texte qui lui

est soumis. Il examine la cohérence tant interne qu’externe de la proposition

de loi ainsi que la pertinence des solutions retenues au service des objectifs

du texte. Il apprécie la possibilité de mettre en œuvre efficacement ces objectifs.

En ce qui concerne le dernier niveau de son

contrôle, le CE procède non seulement à une correction purement formelle mais

également à une correction juridique des projets et des propositions de loi qui

lui sont soumis. Il peut être conduit à suggérer une nouvelle rédaction de

certains passage dans une langue correcte et précise « évitant les

ambiguïtés sources de contestations futures » (Confère N.

Belloubet, » « CE » in le

conseil d’Etat, pouvoir, n°123 P.35). Le CE s’attache à vérifier si le texte

s’insère correctement « à sa place, par rapport notamment aux textes

et aux codes existants » (confère M. Long, op.cit.p.788). Il tient à ce

que les textes soient d’une parfaite qualité du point de vue du droit.

La nouvelle compétence consultative qui fait du CE

conseiller du parlement, lors des débats entourant la mise en place de la

réforme, plusieurs amendements relatifs à la publicité des avis du CE ont été

proposés. Quelques parlementaires avaient même suggéré la publicité de

l’ensemble des avis rendus par le CE sur les projets comme les propositions de

loi. Sur ce point le CE a considéré dans le tout premier avis rendu, que la question de la publicité à

réserver à ses avis relève de la seule compétence des organes de l’Assemblée

parlementaire qui l’ont saisi. Ces avis dont le CE est tenu de rendre revêtent

une forme particulière. Les avis rendus dans le cadre de la nouvelle procédure

ont permis d’observer que leur forme n’est pas celle habituellement adoptée

pour l’examen des projets de loi. Le CE n’a pas procédé « à la réécriture

complète du (texte), assortie le cas échéant d’une note explicative »

ainsi qu’il est d’usage pour les projets de loi ou de décret pour lesquels

l’avis du CE s’exprime essentiellement par la mise au point et l’adoption

d’un projet alternatif (Confère R. Bouchez op.vit.n°35). En effet, à l’occasion

de l’examen de la première proposition de loi portant sur la simplification et

l’amélioration de la qualité du droit, le CE a passé en revue les dispositions

transmises en suggérant des reformulations, mais sans proposer de nouvelle

rédaction d’ensemble. Pour la deuxième proposition de loi, le CE ne s’est pas

écarté de cette ligne de conduite ‘(confère V. Rapport 2297 de l’Assemblée

Nationale). Par conséquent « l’usage qui naît de la répétition, se trouve

ainsi établi » : les avis rendus dans le cadre de la nouvelle

procédure consultative comportent donc des observations générales pris des

remarques article par article, assorties le cas échéant de proposition de

rédaction (il faut noter ici que le CE, saisi par le gouvernement, a rendu un

avis le 20 Juin 1967, sur une proposition de loi tendant à modifier les limites

des départements de l’Ain, de l’Isère et du Rhône (Loi n° 67-1205 du 29

Décembre 1967 modifiant les limites de

département de l’ Ain ,de l’Isère et du Rhône) dans lequel il avait procédé à

un examen proche de celui qu’il a retenu pour les avis rendus dans le cadre de

la nouvelle procédure de consultation puisqu’il n’a alors pas réécrit le texte

mais formulé une suggestion de rédaction). Certains auteurs expliquent à juste titre que «

cette différence de prestation a de fortes justification, qui tiennent au

moment auquel intervient l’avis au CE dans la procédure législatif (R. Bouchez

op.cit.n° 36 et 37). Le moment de la saisine du CE n’influe pas uniquement sur

la forme de l’avis, mais également sur l’étendue du contrôle qu’il peut

déployer. Le CE estime qu’il ne lui appartient pas dans le cadre de la nouvelle

procédure consultative d’examiner les questions de recevabilité financière que peuvent

soulever les dispositions de la proposition de loi étant soumise au CE pour

avis après son dépôt, il résulte des règlements de l’Assemblée nécessairement

déjà fait l’objet d’un examen et d’une décision positive de la part des

instances de l’Assemblés au sein de laquelle elle a été déposé (V. sur ce point

R.Bouchez ; op.cit.n° 38 et 39). La consultation ne peut intervenir

qu’après dépôt de la proposition et

avant sont examen en commission, de sorte que l’initiative du ou des

parlementaires auteurs de la proposition est déjà « cristallisée » (R.Bouchez

op.cit. N°36 et 37) par un texte et rendue publique et que la procédure

parlementaire est déjà engagée sur cette base. Par conséquent la proposition de

loi déposée ne peut être modifiée que lors de son examen en commission puis en

séance publique. Il est donc « institutionnellement normal que le CE ne

‘’ s’empare’’ pas du texte comme il peut le faire pour un projet de loi ».

En revanche lorsqu’un projet de loi est soumis au CE, ce n’est en réalité« qu’un

avant projet de loi du gouvernement, en

place de confection qui n’a pas encore vraiment d’existence

institutionnelle ». Il peut être facilement modifié ou amputé de certaines

de ses dispositions.

La collaboration entre les assemblées et le CE

s’avère beaucoup plus complexe dans la mesure où celui-ci se présente comme

« une institution placée au cœur du pouvoir exécutif ».Certes, le

contexte institutionnel politique a rangé depuis longtemps « le

CE aux cotés d’un exécutif qui partage

avec le parlement l’exercice de la fonction normative ». Placé au cœur du

pouvoir exécutif le CE est perçu comme un usurpateur ; comme une menace

potentielle.

Malgré tout dans sa fonction consultative, le CE est

bien accepté et exerce pleinement ses activités tant au près du

gouvernement qu’auprès du parlement.

Qu’en est- il de sa fonction contentieuse ?

II-CONSEIL

D’ETAT : JUGE CONSTITUTIONNEL CONTESTE DANS SA FONCTION CONTENTIEUSE

Le juge dans sa fonction contentieuse est amen

é à connaître des litiges impliquant des normes

constitutionnelles voire législative. Il est donc amené à connaitre ces litiges

qui ont entrainé de possible refus. Nous étudierons donc d’une part la fonction

de juge constitutionnel refusé (A) et d’autre part la fonction de juge

constitutionnel pratiqué (B)

A-

La

fonction de juge refusé

Le problème ici est de savoir s’il est possible au

CE de juger de l’inconstitutionnalité d’une loi ; s’il peut intervenir

dans le contrôle de constitutionnalité ; bref si dans sa fonction

contentieuse il est devenu un juge constitutionnelle. Ainsi nous étudierons le

principe posé par l’arrêt Arrighi d’une part (1) et d’autre part le débat

doctrinale sur la position du CE (2)

1-

Le

principe posé par l’arrêt Arrighi

En

l’espèce, M. Arrighi a effectué dans l’armée ainsi que pour des métiers civils,

un total de trente ans de service ; de ce fait, deux Décrets des 4 Avril

et10 Mai1934 pris en l’application de l’article 36 de la loi du 28 Février 1934, le placent à la

retraite d’office. Il s’agit ici de la mise en œuvre de la procédure

particulière du décret. La loi du 28 Février 1934 étant une« loi

d’habilitation » autorisant le gouvernement à intervenir dans des domaines

normalement réservés au pouvoir législatif, M. Arrighi souhaite alors contester

ces deux décrets.

L’état

de droit est la soumission d’une société à son droit. Pour les autorités

compétentes pour édicter des normes, l’état du droit signifie aussi le respect

de la hiérarchie des normes. Ainsi le CE semble avoir pris cette décision avec

réticence, en évoquant l’état du droit public

français en ces termes clairs et

ferme : « En l’état actuel du droit public français, le moyen de

contrariété d’une loi constitutionnelle

de 1875 n’est pas de nature à être discuté devant le CE statuant au

contentieux ». Le CE se reconnaît donc incompétent pour juger de la

constitutionnalité d’une loi et donc les actes administratif pris en

application d’une loi ne peuvent être attaqués en invoquant directement son

constitutionnalité.

En

effet, l’incompétence du juge dans l’arrêt Arrighi se fonde sur l’article 61 de

la Constitution du 04 Octobre 1958 : «considérant que l’article 61 de

la Constitution du 4 Octobre 1958 a confié au Conseil Constitutionnel

(CC) le soin d’apprécier la conformité d’une loi à la Constitution ; que

ce contrôle est susceptible de s’exercer après les vote de la loi et avant sa

promulgation ; qu’il ressort des débats tant du comité consultatif

constitutionnel que du CE lors de l’élaboration de la constitution que les

modalités ainsi adoptés excluent un contrôle de constitutionnalité de la loi au

stade de son application. En plus le juge administratif étant le juge de

l’administration donc de l’exécutif, il ne

peut en vertu de la séparation

des pouvoirs, se permettre de censurer un acte pris par le pouvoir législatif :

il est le serviteur de la loi et non son juge. Le CE n’aura pas attendu 1958 et

la création du Conseil Constitutionnel pour s’exclure lui-même du contrôle du

constitutionnalité. Ainsi donc parmi les actes des assemblées elles-mêmes

figurent au premier rang, les lois qui, adoptée exactement dans l’exercice du

pouvoir législatif ne peuvent être contrôlées par le juge administratif non

plus par le juge judiciaire, ni par voie d’action ni par voie d’exception. En

particuliers l’exception d’inconstitutionnalité n’a jamais prospéré devant les

juridictions de droit commun. L’incompétence de la juridiction administrative

peut toutefois s’expliquer sur deux sortes de considérations :la première

tient à la« souveraineté » du parlement qui serait incompatible avec

le contrôle de quelque juridiction que ce soit ; la seconde vient de ce

que le juge administratif compétent à l’égard des autorités administratives ne

peut l’être envers les autorités parlementaires, dont le statut, les fonctions

relèvent du législateur. Ces raisons ont peut être prévalu non seulement sur

les actes adoptés par les Assemblées mais aussi ceux qui émanaient de certains

de leurs organes.

Par

ailleurs, le juge administratif s’est toujours refusé à exercer un contrôle de

constitutionnalité de la loi, de crainte d’entrer en conflit avec le

législateur, conscient du fait que la position qui était la sienne pouvait ne

pas permettre une pleine application de l’article 55 de la Constitution.

En

l’espace Arrighi, le problème s’est posé de savoir si le CE est compétent pour

juger si le décret est conforme à la Constitution. Le CE a affirmé la théorie dite de la loi écran,

refusant le Contrôle de Constitutionnalité d’un acte règlementaire pris en

application d’une loi. Il en découle que la loi fait en quelque sorte ‘’ écran

‘’ entre la Constitution et l’acte administratif (Ici le décret). Tout ceci

rend compte de la conception traditionnelle. Le juge administratif n’est pas

étranger à la Constitution mais n’a pas la compétence qu’a le juge constitutionnel

qui n’est autre que le pouvoir de sanction. Le juge administratif peut

interpréter la Constitution et la loi,

mais la seule institution autorisée à abroger la loi c’est le Conseil Constitutionnel.

On peut aussi traduire cela de la façon suivante. Le juge administratif rend

des décisions qui n’ont que l’autorité relative de la chose jugée.

Si

la Constitution a désigné une seule et unique institution compétente pour avoir

connaissance de la constitutionnalité de la loi cela signifie à contrario

qu’aucune autre institution n’a le pouvoir d’exécrer cette prérogative. C’est

la théorie de la compétence exclusive.

Celle-ci se fonde sur l’interprétation de la lettre de la Constitution que sur

la volonté des constituants. L’argumentation du CE tenait en une seule phrase

« qu’il ressort des débats tant du comité consultatif

constitutionnel que du CE lors de

l’élaboration de la Constitutions que

les modalités ainsi adoptées excluent un Contrôle de Constitutionnalité de la

loi au stade de application ».

La

doctrine quant à elle était aussi très mouvementée

1-

Le

débat doctrinal sur la position du CE

Des

auteurs ont pour leurs part exprimé aussi leur point de vue sur la position de

CE.

En

1937 Achille Mestre commentant l’arrêt

Arrighi à tout dit. Raymond carré de Malberg, Maurice HAURIOU ou encore Léon

Duguit avaient mené en leur temps des

joutes verbales pour défendre ou condamner le Contrôle de Constitutionnalité

des lois par le juge administratif. S’inscrivant dans le contexte de la

IIIème république ce débat avait une

teinte, une saveur. Les légicentristes s’opposaient aux constitutionnalistes

d’alors, dont faisait partie le CE. La doctrine encourageait le juge

administratif à exercer cette nouvelle prérogative qu’était le Contrôle de Constitutionnalité

de la loi. Cependant, ce même juge considérait que cela outrepassait ses

pouvoirs. On lui demandait de piétiner les belles paroles de Montesquieu voulant que le juge soit la bouche de la loi.

Bruno

Genevois estime pour sa part que la CE refuse de devenir « le censeur de la loi ».

En

effet, avant 1958, le débat était richement nourri par des auteurs tels que

Kelsen et ceux cités plus haut. Ils se fondent sur les grands principes

juridiques, tels que la séparation des pouvoirs, le CE s’est opposé à la

majorité de cette doctrine. Solution jurisprudentielle constante, le respect du

juge face à la loi fait écho à une tradition française profondément ancrée.

Ainsi

dans sa note sous l’arrêt Arrighi en 1936, Achille Mestre déclara que « ce qui demeure interdit aux tribunaux de tous

ordres, c’est en tout circonstance une

appréciation critique de la loi, alors même que celle –ci semblerait imposée

par l’application de la constitution »

Déjà

en 1901 (CE 23-05 1901) par l’arrêt Delarue

le CE avait estimé qu’il était

incompétent pour contrôler la constitutionnalité de la loi. Comme il a été déjà

souligné le CE a vu ses prérogatives augmenter au fur et à mesure des années

mais il s’est toujours refusé à ce contrôle. Au vu de l’arrêt Arrighi, le

président Odent qualifia cette position « d’indiscutable… » Le

CE a réitéré sa position maintes fois, se dressant ainsi face à une doctrine

qu’Eisenmann reconnaissait à peu près

unanime sur ce sujet. Ce fut le cas en 1901, en 1936, en 1997 et plus récemment

à 2005. Cette position traditionnelle

correspond au modèle européen de justice

constitutionnelle. Il s’agit d’une justice constitutionnelle concentrée

et spéciale, ce qui signifie qu’une juridiction détient le monopole de la

compétence en matière de contrôle de constitutionnalité.

En

1928, Kelsen Théorisant ce modèle américain, il s’agit de confier le contrôle

de constitutionnalité de la loi à tout les juges ordinaire, une juridiction

suprême assurant la cohérence du système. Certains auteurs ont donc appelé le

CE, le Conseil Constitutionnel ou même le législateur a opté pour ce second

modèle ; sans réponse.

Léon

Duguit alla même jusqu’à proposer un recours pour excès de pouvoir contre la

loi.

Toutefois,

Jérôme Trémeau rappelle que le CE « n’a eu de cesser d’affirmer son

incompétence pour procéder à une telle vérification ».

Cette

position se fonde sur un principe

fondamental : la séparation des pouvoirs.

L’histoire

politique française explique aussi, la volonté du CE de respecter son rôle.

Durant l’ancien régime, les juges des parlements prenaient des arrêts de

règlement, ce qui leur fut interdit par la suite. L’article 5 du code civil

dispose ainsi que « il est défendu aux juges de se prononcer par voie de

disposition générale et règlementaire sur les causes qui leur sont

soumises ». En principe, le législateur vote les lois et le juge doit les

appliquer. Néanmoins, l’administration, par

ses actes devait appliquer et

respecter la loi. Le CE refusa toujours

de contrôler la loi au regard de la constitution. Jean Marc Sauvé considère lui que « c’est la conscience

qu’a le juge de sa propre légitimité qui justifie ce refus ». Le juge n’a

pas été élu par le peuple il ne peut donc remettre en cause la volonté du

peuple, transcrite par le parlement. Le

vice président du CE ajoute que ce refus traduit : « une

volonté de respecter les équilibres et les pouvoirs » le juge

administratif appartient au monde juridique, alors que le parlement appartient au monde politique. On peut aussi considérer que le CE veut

rester dans le monde juridique, le contrôle de constitutionnalité de loi

pouvant l’amener à une appréciation politique. Cet argument peut toutefois

être renversé des lors que l’on rappelle

le rôle consultatif du CE dans l’élaboration des lois. Il faut cependant

rappeler les propos d’Henrion de pansey juristes des XIIIème siècles

et XIXème siècle « juger l’administration, c’est encore

administrer ». Ces paroles pourraient être appliquées au contrôle de constitutionnalité de la loi :

« juger la loi, c’est encore légiférer ».

Par

ailleurs, jusqu’en 1946 voire 1958 l’univers juridique français obéissait à un

principe: le légicentrisme. La loi expression de la volonté générale ne pouvait

être remise en cause par le juge.

En

plus dans son exposé de synthèse par Jean Mar Sauve, il déclarait « si

large qu’ait été […] l’extension des pouvoirs du juge dans l’interprétation de

la loi, elle ne saurait aller jamais jusqu’à priver de force un acte législatif

[…] les règles de droit dégagées par une forte jurisprudence ont tôt au tard

[…] même en dehors de leur domaine, une influence salutaire et comme une sorte d’irradiation. C’est le

seul rôle, selon nous, qu’en l’état du droit puisse avoir votre jurisprudence

en dehors du domaine qui vous est propre, des actes administratifs (confère

conclusion Latournerie sur CE 6 novembre 1936, Arrighi et Dame veuve Coudert,

Dalloz 1938.3.1 note Eisenmann).

Le

président Latournerie, en concluant ainsi sur les arrêts Arrighi et Dame Veuve

Coudert exprimait avec force le rôle que le juge administratif entendait alors

être le sien dans le domaine du contrôle de constitutionnalité des lois.

Le

doyen Vedel soulignait que le Conseil Constitutionnel, comme le CE et à

certains égard la Cour de Cassation est bien « une juridiction spécialisée,

juge d’attribution, souverain dans l’exercice de sa compétence mais non une

cour suprême polyvalente ».

Mais

l’évolution du droit donne tort désormais à tous les auteurs. Les vérités

d’antan se sont plus celles d’aujourd’hui. Les fonctions et pouvoirs du juge

administratif ont grandement évolué. De la fin du référé législatif à

l’acceptation du Contrôle de Conventionalité de la loi, l’office du juge

administratif n’est plus celui qu’il était avant. Se refusant d’abord à devenir

le censeur de la loi selon l’expression de Bruno Genevois, il accepte de

devenir petit à petit le protecteur des droits fondamentaux. L’avènement de la

question prioritaire de constitutionnalité marqua la fin du débat.

B- La

fonction de juge constitutionnel pratiqué

Longtemps

attendue, souvent redoutée la question prioritaire de constitutionnalité a été

introduite en droit français par la révision constitutionnelle du 23 Juillet

2008, définie dans ses modalités par la

loi organique du 10 Décembre 2009, validée par la décision du Conseil Constitutionnelle

du 3 Décembre 2009 et est entrée en application le 1er Mars 2010.

Sans doute une révolution juridique qui devrait marquer l’avènement d’une

culture de la Constitution dans un pays pétri par la culture de la loi. Nous

étudierons d’une part la constitutionnalisation de la QPC (1) et d’autre part

la condition de mise en œuvre de la QPC (2).

1-

LA

CONSTITUTIONNALISATION DE LA QPC

La

question prioritaire de constitutionnalité est le droit reconnu à toute

personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu’une

disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la

constitution garantit. Si les conditions de recevabilité de la question sont

réunies, il appartient au Conseil Constitutionnel, saisi sur renvoi par le CE

ou la Cour de Cassation de se prononcer et le cas échéant, d’abroger la

disposition législative. La question prioritaire de constitutionnalité à

été instaurée par la réforme

constitutionnelle du 23 Juillet 2008. Avant la réforme, il n’était pas possible

de contester la conformité à la Constitution d’une loi déjà

entrée en vigueur.

La

QPC n’est pas un recours direct. Elle donne au justiciable le droit de soulever

une question de constitutionnalité devant le juge ordinaire. En d’autres

termes, la constitutionnalité d’une loi

ne peut être contestée qu’à l’occasion de son application contentieuse à un cas

particulier. Le titulaire de ce nouveau

pouvoir est ainsi le justiciable, catégorie plus large que le citoyen

puisqu’elle comprend toute partie à une instance soit des personnes physiques,

morales etc.

Et

puisque ce nouveau pouvoir est donné au justiciable, il peut l’utiliser devant

n’importe quelle juridiction et à n’importe quel moment de la procédure

juridictionnelle en cours. La loi organique prévoit en effet, qu’une QPC peut

être soulevée devant toute juridiction relevant du CE ou de la Cour de Cassation,

couvrant ainsi toutes les juridictions de première instance, de droit commun,

Tribunal d’Instance, Tribunal Administratif ou spécialisées.

La

CE en acceptant par l’arrêt Nicolo d’écarter l’application d’une loi

postérieure contraire à un engagement international, il s’est engagé dans la voie d’un Contrôle de Constitutionnalité

indirect de la loi promulguée. À l’égard de l’exercice du Contrôle de Constitutionnalité,

le CE depuis l’arrêt Arrighi distingue deux hypothèses.

Avant

la reforme, il n’était pas possible de contester la conformité à la Constitution d’une loi déjà entrée en vigueur.

Désormais,

les justiciables jouissent de ce nouveau

droit en application de l’article 61-1 de la Constitution.

Cet

article dispose: « lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant

une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte

aux droits et libertés que la constitution garantit, le Conseil Constitutionnel

peut être saisi de cette question sur le renvoi du CE ou de la Cour de Cassation

qui se prononce dans un délai déterminé ». Le deuxième alinéa de l’article

62 prévoit qu’« une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le

fondement de l’article 61-1 est abrogée à

compter de la publication de la décision du Conseil Constitutionnel ou

d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil Constitutionnel

détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la

disparition a produits sont susceptibles d’être remis an cause».

Le

CE exerce comme prévu un double filtre. En effet le juge doit confronter les

questions prioritaires de constitutionnalité à des critères afin de décider de

les adresser ou non du Conseil Constitutionnel. Le juge doit apprécier

notamment le caractère sérieux de la question, ce qui l’amène irrémédiablement

à effectuer un pré-contrôle de constitutionnalité.

Contrairement

au juge administratif ordinaire qui doit vérifier que la question n’est pas

dénuée de caractère sérieux le CE doit apprécier la question qui lui est posée

dans le fond. Contrairement au juge

administratif ordinaire, la CE ne doit pas être le « juge de l’évidence ».

Il doit donc interpréter la Constitution et la loi afin d’évaluer la conformité

de la seconde à la première.

Les

lois pouvant faire l’objet de la QPC sont seulement les dispositions législative. Il s’agit des

textes votés par parlement : lois et lois organiques ainsi que les

ordonnances ratifiées par le parlement. La QPC peut être soulevée à l’encontre

de toute disposition législative quelle que soit la date de sa

promulgation ; même les dispositions législatives antérieures à l’entrée

en vigueur de la Constitution du 4 Octobre 1958 entrent dans le cadre de la nouvelle procédure.

En

revanche, d’autres textes votés par le parlement comme les règlements des assemblées ou certaines

résolutions, n’entrent pas dans le champ de la QPC.

De

même, les décrets, les arrêtés ou les décisions individuelles ne peuvent faire

l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité. Ce sont des actes

administratifs dont le contrôle de constitutionnalité relève du CE. Il en va

ainsi par exemple des dispositions d’une ordonnance n’ayant pas fait l’objet

d’une ratification par le parlement et qui conserve, de ce fait un caractère

règlementaire (CE, 11 mars 2011 M. Alexandre)

Bref

la question prioritaire de constitutionnalité née de la révision

constitutionnelle de 2008, entrée en vigueur le 1er Mars 2010 a permis de renouveler l’eternel

débat. L’administratif est devenu le filtre de la question prioritaire de

constitutionnalité ce qui l’a mené sur un terrain qui l’embrasse selon Laurent Seurot : la constitutionnalité

de la loi. Mais la question prioritaire de constitutionnalité est soumise à des

critères très important pour sa mise en œuvre par le CE ou autres juridictions.

2-Les conditions de

mise en œuvre de la QPC

Toute

question de constitutionnalité soulevée par la justiciable ne conduit pas automatiquement

à la saisine du Conseil Constitutionnel. Il faut que la question ait « un

caractère sérieux » et la loi organique a confié la responsabilité d’en

décider aux juges judicaires et administratifs. Par ce filtre le législateur à

voulu éviter l’engorgement du Conseil Constitutionnel ; mais ce faisant,

il a mis le juges ordinaires en situation d’exercer un pré-Contrôle de Constitutionnalité.

Il est impossible, en effet, de décider du caractère sérieux ou non d’une question sans porter un

jugement, même rapide, sur la constitutionnalité de la disposition législatif

contestée. Ce n’est pas affaire d’homme ou de volonté politique mais de

nécessité logique : si le caractère sérieux vise à écarter les questions

fantaisistes et le recours dilatoire, si le caractère sérieux d’une QPC doit

s’entendre comme étant de nature à faire naître un doute dans un esprit

éclairé, ce doute naît nécessairement d’une appréciation portée par le juge sur

la constitutionnalité qui lui parait discutable, incertaine, litigieuse de la

disposition législative critiquée.

Les

premières décisions en font la démonstration. Dans son arrêt du 16 Avril 2010, le CE juge qu’il n’est pas

sérieux de contester la constitutionnalité de son organisation interne alors

que la coexistence en son sein de fonctions administrative et juridictionnelles

est régulièrement discutée au regard des règles du procès équitable et que les

pouvoirs publics, pour diminuer le risque l’inconstitutionnalité, procèdent à

des aménagements successifs de cette coexistence ;dans son arrêt du 19 Mai

2010, il juge que la disposition législative à la gestion des comptes des

détenus « n’a pas par lui- même et ne saurait avoir pour effet

d’imposer aux personnes prévenues un prélèvement définitif de leurs avoirs au

profit des parties civils et des créanciers d’aliments » et n’est donc pas

contraire au principe de la présomption d’innocence et que par la suite la

question soulevée n’est pas sérieuse. Dans la même logique, la Cour de Cassation,

dans son arrêt du 7 Mai 2010, a jugé que « l’infraction de

contestation de crimes contre l’humanité ne port pas atteinte aux principes

constitutionnelles de liberté

d’expression et d’opinion » alors pour tant qu’un soupçon

d’inconstitutionnalité pèse sur la loi Gayssot depuis son adoption en 1990.

Dans ces trois arrêts, les cours suprêmes se font juges directs et immédiats dans la

constitutionnalité en se livrant à une interprétation de la disposition législative

contestée comme le ferait le C.C. s’il

était saisis.

Mais

précisément, il ne l’est pas « sans qu’il soit besoin de renvoyer au

C.C » dit le CE car les cours ont fait une interprétation de la loi qui la

rend, selon elles, conforme à la Constitution et fait ainsi perdre à la QPC

sont caractère sérieux.

Sans

doute pour décider du caractère sérieux de la contestation les juges

ordinaires doivent nécessairement,

procéder à une analyse de constitutionnalité, mais ils avaient le choix entre

une analyse qui conduisait à faire naître un doute sur la constitutionnalité de

la loi et donc, sans aller plus avant, à saisir le Conseil Constitutionnel et

une analyse qui conduisait à faire une

interprétation constitutionnelle de la loi et donc à ne pas saisir le Conseil.

Cour de Cassation et CE semblent avoir choisi pour l’instant, la seconde voie.

Au niveau des cours

suprêmes, l’appréciation du caractère sérieux de la question de

constitutionnalité est complétée par

celle de son caractère « nouveau ». La loi organique ayant, en effet

prévu deux filtres, les conditions de

recevabilité d’une QPC sont examinées

deux fois ; une fois par le juge a quo et une fois par sa cour suprême.

Pour distinguer le premier du second et le rendre utile, il est donc demandé aux

cours suprême de dire si la question constitutionnelle soulevée est nouvelle.

Mais ce faisant, le second filtre est plus lâche que le premier puisqu’une

question constitutionnelle pourrait ne pas être sérieuse mais nouvelle.

Par exemple, parce que la disposition

législative contesté n’a jamais été examiné au regard du prince constitutionnel

invoqué à l’appui de la QPC, ou parce

que le principe invoqué à l’appui de la QPC, ou parce que le principe

invoqué n’a pas encore été reconnu

constitutionnel par le Conseil. Il est exigé qu’un justiciable ne puisse

invoquer à l’appui d’une QPC que les droits et libertés que garantit la Constitution.

A l’évidence ,peuvent

être invoqués à l’appui d’une QPC tous

les droits et libertés de fond que le Conseil Constitutionnel à

progressivement, « découverts» dans la Déclaration de 1789 et le

préambule de 1946 :liberté individuelle, liberté d’aller et venir,

droit à la sureté, invisibilité du

domicile, droit au respect, la vie privée, droit de propriété, liberté

d’entreprendre, liberté constitutionnelle, liberté d’opinion, liberté syndical,

droit de grève, droit à la santé, droit à l’égalité…Quelque soit le support

juridique de ces droits et libertés

écrit constitutionnel, principe à valeur constitutionnel, principe

fondamental reconnu par les lois de la

république, principe particulière nécessaire à notre temps, ils protège les

individus dans l’exercice de leurs activités civiles ,politiques et sociales,

ils définissent et constituent le fondement du vivre ensemble, et à ce double

titre leur respect s’impose au

législateur.

Moins évidente en revanche est l’inclusion dans le bloc de

constitutionnalité propre à la QPC de trois catégories de textes.

D’abord, la charte de

l’environnement :sans doute ,comme l’a connu le conseil dans sa

décision du 19 juin 2008,toutes ses

dispositions ont valeur constitutionnelle ;mais certaines sont des droits « droit de vivre dans un

environnement et de participer à

l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur

l’environnement » ; « devoir de la personne de contribuer à

la réparation des dommages qu’elle

cause à l’environnement ».Si les

dispositions de la charte qu’énoncent

des droits sont évidement invocables

dans le cadre d’une QPC, celles que déterminent des devoirs pourraient ne pas

l’être. Pour qu’il en soit autrement, le juge devra considérer que l’atteinte à un droit est la

conséquence nécessaire d’un manquement à un devoir constitutionnel et qu’en

conséquence ce manquement peut être invoqué à l’appui d’une QPC.

En revanche, un devoir

pourra toujours être invoqué dans le débat

contradictoire par la partie qui s’oppose à la QPC.

Ensuite, certains

principes difficilement classables dans la catégorie principe de fond ou

principe de procédure. Ainsi des principes de précaution, d’indivisibilité de

la République ou de séparation des pouvoirs. De valeur indiscutablement Constitutionnelle,

ces principes ont pour objet l’organisation des pouvoirs publics et le mode

d’action publique ; ils ne sont donc pas, stricto sensu, des droits de

l’homme. Pourtant le juge pourrait considérer que ces principes peuvent être

invoqués à l’appui d’une QPC dans l’exacte mesure où ils sont la condition et

la garantie des droits et libertés : le principe de séparation des

pouvoirs par exemple est une garantie pour la liberté individuelle, pour

l’indépendance de la justice, pour le droit au juge…le principe de précaution

une garantie pour le droit à la santé…

Enfin, les objectifs de

valeur constitutionnelle. De la dénomination

formelle « objectifs »le juge pourrait conclure en l’absence de

droit ; mais, matériellement, ces objectifs servent à garantir des droits : la possibilité

pour toute personne de disposer d’un logement décent garantit le droit au

développement de chacun, la lutte contre la fraude fiscale le droit à l’égalité

devant l’impôt, l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi le droit des

sujets de droit à ne pas être soumis au risque de l’arbitraire. Dans tous ces

cas, il reviendra aux juges sous le contrôle du Conseil Constitutionnel, de

décider de l’étendue des normes constitutionnelles invocables à l’appui d’une

QPC.

Pour être recevable la

QPC doit porter sur une disposition législative en lien avec le procès

ordinaire. En effet, la QPC inclut les tiers intervenant qui peut avoir, dans

un litige opposant deux parties un intérêt propre à soulever une QPC pour

défendre tel ou tel de ses droits constitutionnels.

Et puisque ce nouveau

pouvoir est donné au justiciable, il peut l’utiliser au cours d’un procès devant n’importe quelle juridiction.

Après un d’un débat sur

l’opportunité de limiter le camp de la QPC

aux seules lois votées depuis

1958 le constituant a décidé qu’elle pourrait être soulevée à l’encontre de

toute disposition législative sans restriction temporelle, matérielle ou

formelle. Quelle que soit sa date d’adoption, quelle que soit son

contenu, quelle que soit sa forme, toute disposition législative peut donc

faire l’objet d’une QPC. Toutefois si toute loi peut faire l’objet d’une QPC,

il faut cependant que la question soit posée à

l’encontre d’une « disposition législative » c’est – à – dire

d’un ou de plusieurs articles précis, d’un alinéa d’article voire d’une phrase

et que cette disposition soit « applicable au litige ou à la procédure ou constitue le

fondement des poursuites ». Cette condition d’applicabilité a pour objet

de lier le procès constitutionnel au procès ordinaire ; la contestation ne

peut pas porter sur la constitutionnalité d’une disposition étrangère au litige

ou inutile à son règlement ; elle doit viser la disposition qui est à l’origine

du procès ordinaire et dont, pour cette raison, il est indispensable de